前言: 前面《價值的本源》講到勞動價值論及邊際效用(yòng)價值論,勞動價值論是人類第一次對價值的定義及度量進行系統研究的成果,邊際效用(yòng)是經濟學(xué)中(zhōng)一個很(hěn)重要的定義,邊際效用(yòng)價值論确實把價值的定量化推進了一大步,但是效用(yòng)的本質(zhì)是一種心理(lǐ)感受,因此效用(yòng)對個體(tǐ)的差異千差萬别,而個體(tǐ)對效用(yòng)的偏差會帶來對同樣事物(wù)價值判斷的迥異,上一篇《價值的偏差》對效用(yòng)及認知帶來的偏差做了詳盡分(fēn)析。經曆過前兩個階段後,價值理(lǐ)論走到了第三個階段。

三、均衡價值論

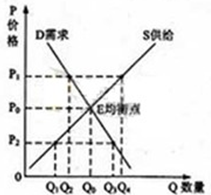

19世紀末,馬歇爾提出,生産(chǎn)者和消費者在市場上共同作(zuò)用(yòng),使商(shāng)品的市場價格達到均衡時,其價格就是商(shāng)品的均衡價格。而一個商(shāng)品的均衡價格才代表了此物(wù)的真正價值。因為(wèi)在這一價格水平和産(chǎn)量下,市場上稀缺的資源可(kě)以達到最佳的配置,是一種理(lǐ)想的狀态。

根據這一理(lǐ)論,我們可(kě)以知道,當商(shāng)品的市場價格大于均衡價格時,需求會減少,商(shāng)品出現剩餘。此時,企業之間的競争是價格下降,随着價格的下降,需求增加,供給減少,最後使兩者趨于均衡。當市場價格低于均衡價格時,需求會增加,商(shāng)品出現短缺,此時消費者之間的競争使價格上升,随着價格的提高,需求減少,供給增加,最後使兩者趨于均衡。這一過程被稱為(wèi)是市場出清的過程,也就是經濟學(xué)家經常說的價格機制。

所謂經濟,按照曼昆的說法,就是一群相互交易的人。自由交易可(kě)以促進交易雙方的效用(yòng)。要明白這一點,無需經濟學(xué)知識,隻需想一想這樣一個事實:在自由交易情形下,人們一定是覺得一筆(bǐ)交易對其有(yǒu)利才會進行交易,因為(wèi),人們至少還有(yǒu)另外一個選擇就是不交易。既然人們自願改變現狀而進行交易,那必然是交易之後的效用(yòng)将超過現狀的效用(yòng)。

在自由決定的情形,人們會通過何種比率達成交易?你希望拿(ná)多(duō)少個蘋果換我多(duō)少個梨子?交換價格是如何确定的?這三個問題,實際上是一個問題的三種不同問法。其答(dá)案存在于邊際效用(yòng)及其遞減規律之中(zhōng)。

思考上述問題非常簡單。邊際效用(yòng)遞減規律告訴我們,人們對自己擁有(yǒu)越多(duō)的物(wù)品評價越低(邊際效用(yòng)低),而對自己擁有(yǒu)很(hěn)少的物(wù)品評價甚高(邊際效用(yòng)高)。因此,當甲擁有(yǒu)蘋果較多(duō)而梨子較少時,他(tā)認為(wèi)一個梨子的效用(yòng)要值好幾個蘋果的效用(yòng);反之,當擁有(yǒu)蘋果較少而梨子較多(duō)時,他(tā)就會認為(wèi)好幾個梨子的效用(yòng)才能(néng)值一個蘋果的效用(yòng)。換言之,假設甲在任何情形所認為(wèi)的蘋果兌換梨子的比率是1∶X,那麽這個X将随着甲擁有(yǒu)蘋果數量的多(duō)寡而不同:擁有(yǒu)蘋果多(duō),則X小(xiǎo);擁有(yǒu)蘋果少,則X大。

若這個經濟中(zhōng)還存在另外一個人乙,上述對甲的描述也同樣适用(yòng)于乙。即,假設乙在任何情形所認為(wèi)的蘋果兌換梨子的比率是1∶Y,則Y将随着乙擁有(yǒu)蘋果數量的多(duō)寡而不同:擁有(yǒu)蘋果多(duō),則Y小(xiǎo);擁有(yǒu)蘋果少,則Y大。

甲和乙之間的交換在什麽時候更容易産(chǎn)生?不妨這樣考慮:

甲對乙說:“我願意拿(ná)1個蘋果換你X個梨子。”

乙回答(dá)說:“對我來說,我認為(wèi)1個蘋果值Y個梨子。也就說,你給我一個蘋果,我願意給你Y個梨子。”這裏,我們暗含了假設:甲和乙都講了實話。

大家應該發現了,甲對1個蘋果索要的是X個梨子,乙願意為(wèi)1個蘋果放棄Y個梨子。由此我們可(kě)以說,當甲蘋果越多(duō)、梨子越少,而乙蘋果越少、梨子越多(duō)的時候,兩人就越容易發生交易。這裏甲、乙是任意的代号,因此這個結論反過來說也成立:當甲梨子越多(duō)、蘋果越少,而乙梨子越少、蘋果越多(duō)的時候,兩人就越容易發生交易。更一般地,我們還可(kě)以說:當兩人所擁有(yǒu)的物(wù)品數量結構越是有(yǒu)差異的時候,他(tā)們就越容易發生交易。

這裏還需要進一步讨論一下,1∶X作(zuò)為(wèi)甲的意願交換比率,是由什麽決定的?很(hěn)顯然,放棄1單位蘋果,喪失的效用(yòng)是:1個蘋果×蘋果對甲的邊際效用(yòng)。得到X單位梨子,得到的效用(yòng)是:X個梨子×梨子對甲的邊際效用(yòng)。意願交換意味着,失去的效用(yòng)與得到的效用(yòng)應該相等,即:1個蘋果×蘋果對甲的邊際效用(yòng)=X個梨子×梨子對甲的邊際效用(yòng)。這個式子可(kě)以改寫成如下式子:

1個蘋果/X個梨子=梨子對甲的邊際效用(yòng)/蘋果對甲的邊際效用(yòng)

我們發現,原來是甲對于梨子和蘋果的邊際效用(yòng)評價之比确定了甲的意願交換比率。而且這裏一樣可(kě)以證實:随着蘋果減少而梨子增加,式子右邊分(fēn)母将變大、分(fēn)子将變小(xiǎo),為(wèi)使等式成立則X必須逐漸變大。與前面的結論一樣。

價格機制與市場的形成及其作(zuò)用(yòng),是微觀經濟學(xué)研究的核心問題。故微觀經濟學(xué)又(yòu)稱為(wèi)價格理(lǐ)論。現在我們來看看,兩個人相互交易,最終會以什麽樣的價格(即交換比率)成交?交易價格是如何确定的?

前面假設的甲和乙的交換對話表明,可(kě)行的交易區(qū)間是[X,Y]。在甲蘋果多(duō)、梨子少,而乙蘋果少、梨子多(duō)的情形,這個區(qū)間通常是存在的。但是,随着甲用(yòng)蘋果交換梨子的交易持續進行,甲的蘋果越來越少、梨子越來越多(duō),于是他(tā)就要求1個蘋果換回更多(duō)的梨子,X持續增加。同時,交易的進行也使得乙的蘋果越來越多(duō)而梨子越來越少,于是為(wèi)了換回1個蘋果乙願放棄的梨子數量越來越少,Y持續減少。在某一個時刻,可(kě)能(néng)出現X=Y,這時交易區(qū)間[X,Y]隻有(yǒu)一個數字,這個數字就是(X=Y)。交易在這一刻停止。因為(wèi)再繼續下去,就會出現X>Y的情況,而滿足X>Y的區(qū)間[X,Y]是不存在的。

X=Y時的X(或Y),就是甲和乙交易的(蘋果兌梨子的)價格。

現在回顧一下:

甲的意願兌換比率:1個蘋果/X個梨子=梨子對甲的邊際效用(yòng)/蘋果對甲的邊際效用(yòng)

乙的意願兌換比率:1個蘋果/Y個梨子=梨子對乙的邊際效用(yòng)/蘋果對乙的邊際效用(yòng)

交易對雙方來說停止于X=Y時,也就是有(yǒu)如下條件:

梨子對甲的邊際效用(yòng)/蘋果對甲的邊際效用(yòng)=1個蘋果/X個梨子=1個蘋果/Y個梨子=梨子對乙的邊際效用(yòng)/蘋果對乙的邊際效用(yòng)

滿足上述條件的X(或Y),就是交易價格。若擴展到很(hěn)多(duō)人,上述條件也是成立的,很(hěn)多(duō)人的時候X(或Y)實際上就是市場價格了。

通過以上分(fēn)析,我們得到了一個非常重要的結論:在交易達到均衡的時候,每個人對不同物(wù)品的相對評價都是一樣的。

很(hěn)顯然,交換的價格産(chǎn)生于人們對物(wù)品的主觀評價。均衡中(zhōng)的價格一旦成為(wèi)所有(yǒu)人對物(wù)品評價的共同價值尺度,則它的存在就使得人們對物(wù)品的相對評價取得了完全的統一。也因為(wèi)價格本身統一了所有(yǒu)人對物(wù)品的相對評價,我們才能(néng)在計量商(shāng)品時運用(yòng)價格作(zuò)為(wèi)價值的尺度。

金融商(shāng)品,也稱作(zuò)金融産(chǎn)品,是指各種具(jù)有(yǒu)經濟價值,可(kě)進行公(gōng)開交易或兌現的非實物(wù)資産(chǎn),也叫有(yǒu)價證券,包括:股票、債券、期貨、外彙、保單等等。金融産(chǎn)品由實物(wù)資産(chǎn)演變而來,是虛拟經濟的基礎,而傳統實物(wù)商(shāng)品則是實體(tǐ)經濟的基礎。也可(kě)以說金融商(shāng)品為(wèi)了交換或者交易而生,因此金融商(shāng)品和實物(wù)商(shāng)品的價格産(chǎn)生機制不一樣,金融商(shāng)品雖然也會存在實物(wù)商(shāng)品的供需平衡等規律,但交易者主要基于對交易品未來的價值預期進行交換。

如同前面兩個交易者以蘋果梨子做交換類似,如果甲認為(wèi)股票價格未來會到11元以上,而乙認為(wèi)未來會到9元錢以下,在隻有(yǒu)兩個人的市場中(zhōng),甲乙會交替報價博弈,甲當然希望買入價格越低越好,而乙則希望賣出價格越高越好,高于11元甲會放棄買入而低于9元則乙會放棄賣出,因此>11元和<9元不能(néng)達成交易,而可(kě)能(néng)的成交區(qū)間為(wèi)9元~11元,在這個中(zhōng)間成交的任何價格則成為(wèi)當時的均衡價值标杆。

嚴格意義上講,均衡價值論由于把價格和價值的決定混淆在一起,應該視為(wèi)均衡價格形成理(lǐ)論。不過,根據這個理(lǐ)論,很(hěn)多(duō)市場參與者根據市場價格與均衡價格偏離進行無風險套利操作(zuò),即當某種資産(chǎn)在同一市場或不同市場擁有(yǒu)兩個價格的情況下,以較低的價格買進,較高的價格賣出,從而獲取無風險收益。典型無風險套利包括跨市場套利、期現套利以及ETF套利等等,我們會在下一期進行介紹。

大家有(yǒu)意見可(kě)以在下面留言拍磚,覺得文(wén)章不錯請多(duō)多(duō)點贊轉發,同時歡迎關注我們的公(gōng)衆号,敬請期待下一篇。